Болезнь Фабри: от молекулярных основ к персонализированной терапии. История, причины, клиника, современная диагностика и лечение болезни Фабри

Раздел: Статьи

/

Общая врачебная практика.

/

Наследственные заболевания.

/

Болезнь Фабри: от молекулярных основ к персонализированной терапии. История, причины, клиника, современная диагностика и лечение болезни Фабри

Содержание

1. Введение: исторический контекст и эпидемиология болезни Фабри

2. Молекулярные механизмы и патогенез болезни Фабри

3. Клиническая картина болезни Фабри: возрастной полиморфизм

4. Диагностические стратегии

5. Современные подходы к терапии болезни Фабри

6. Мультидисциплинарное ведение

7. Заключение и перспективы

Болезнь Фабри (ангиокератома диффузная) представляет собой редкое X-сцепленное лизосомное заболевание накопления, обусловленное дефицитом фермента α-галактозидазы А. Впервые описанная независимо Иоганном Фабри и Уильямом Андерсоном в 1898 году, эта патология характеризуется прогрессирующим мультисистемным поражением с накоплением глоботриаозилцерамида в эндотелии сосудов, кардиомиоцитах, нейронах и почечных структурах. В настоящем обзоре детально анализируются молекулярно-генетические механизмы заболевания, особенности клинического полиморфизма у гемизиготных мужчин и гетерозиготных женщин, современные диагностические алгоритмы, включая методы ферментного анализа, биомаркеров и гистологической верификации. Особое внимание уделено инновационным подходам к терапии: фермент-заместительному лечению, фармакологическим шаперонам и перспективам генной коррекции. Приводятся данные последних клинических исследований и обсуждаются стратегии мультидисциплинарного ведения пациентов.

1.1 Историческая справка

Первые клинические описания болезни Фабри (БФ) появились в конце XIX века:

- 1898 г. — Иоганн Фабри (Германия) описал случай 13-летнего мальчика с ангиокератомами

- Одновременно Уильям Андерсон (Великобритания) представил аналогичное наблюдение

- 1963 г. — идентифицирован биохимический дефект (накопление церамидтригексозида)

- 1989 г. — клонирован ген GLA (Xq22.1)

1.2 Эпидемиологические особенности

- Распространенность: 1:40 000 — 1:117 000 живорожденных

- Гендерные различия:

- У мужчин: классическая форма с ранней манифестацией

- У женщин: вариабельный фенотип из-за случайного инактивирования Х-хромосомы

- Этнические особенности: описаны "горячие точки" в Италии, Португалии, Японии

2.1 Генетические основы

Ген GLA (7 экзонов) кодирует лизосомный фермент α-галактозидазу А. Известно >1000 мутаций:

- Миссенс-мутации (60%)

- Нонсенс-мутации (15%)

- Делеции/инсерции (20%)

- Сплайс-сайт мутации (5%)

Особый интерес представляют:

- Псевдодефицитные аллели (p.Asp313Tyr)

- Мутации с остаточной активностью (поздние формы)

2.2 Биохимический каскад

Дефицит фермента (<5% от нормы) приводит к:

1. Накоплению глоботриаозилцерамида (Gb3)

2. Вторичному отложению лизосомосвязанного глоботриаозилсфингозина (lyso-Gb3)

3. Активации патологических процессов:

- Эндотелиальная дисфункция

- Нарушение аутофагии

- Митохондриальный стресс

- Фиброз органов-мишеней

3.1 Классическая форма (мужчины)

Ранние симптомы (3-10 лет):

- Акропарестезии (жгучие боли в конечностях)

- Ангидроз/гипогидроз (95% случаев)

- Гастроинтестинальные проявления:

- Боли после еды (60%)

- Диарея/запоры (45%)

- Тошнота (30%)

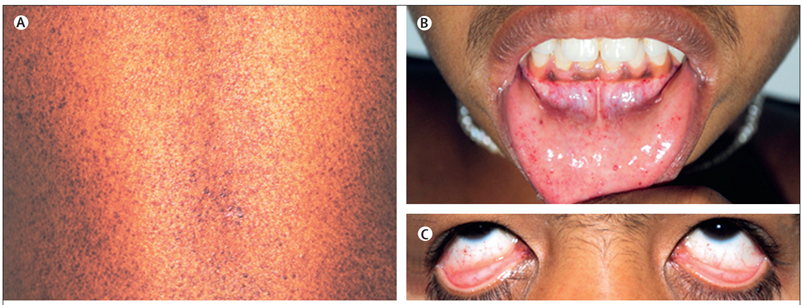

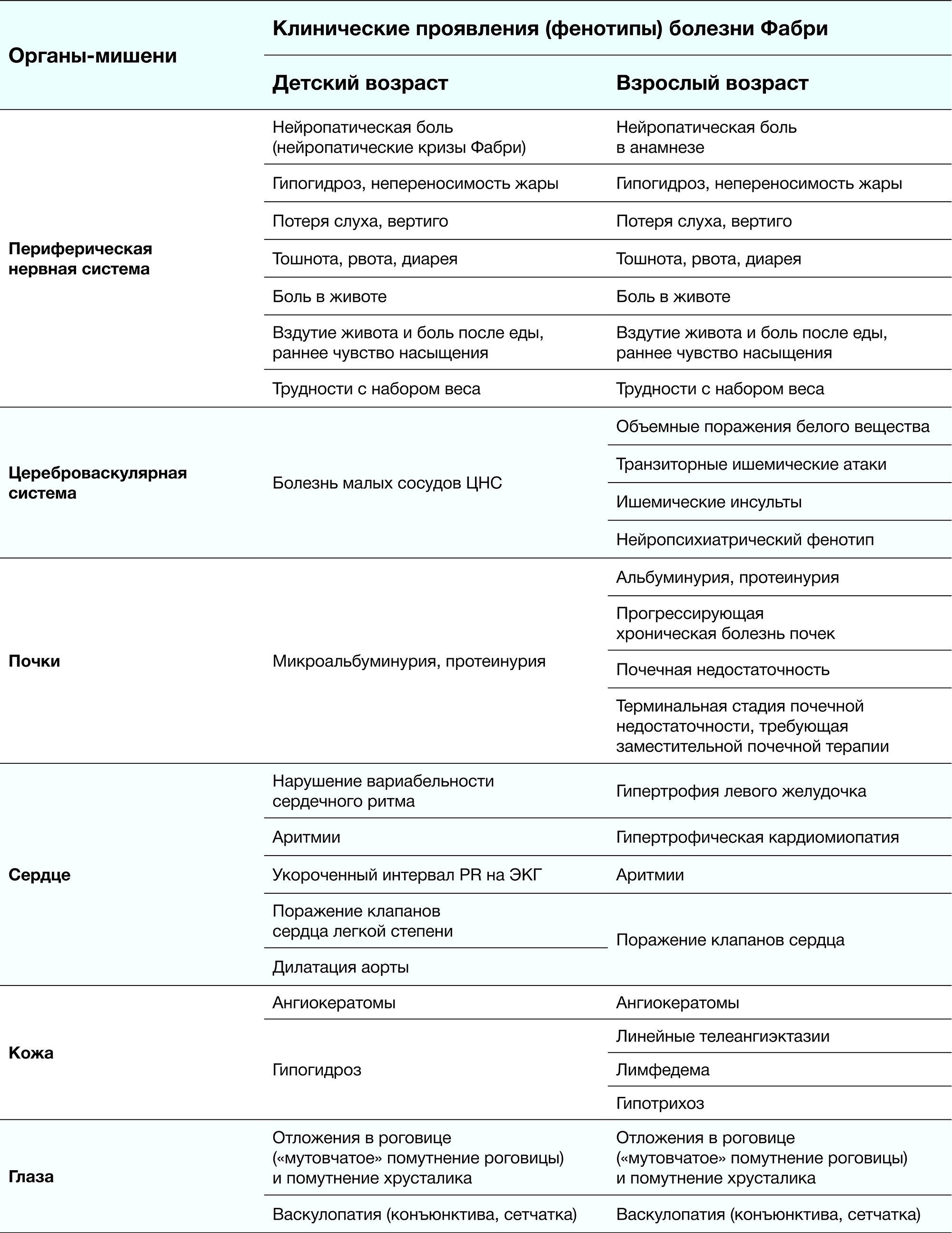

Кожные проявления:

- Ангиокератомы (85%):

- Локализация: бедра, ягодицы, пупок

- Морфология: красновато-фиолетовые папулы

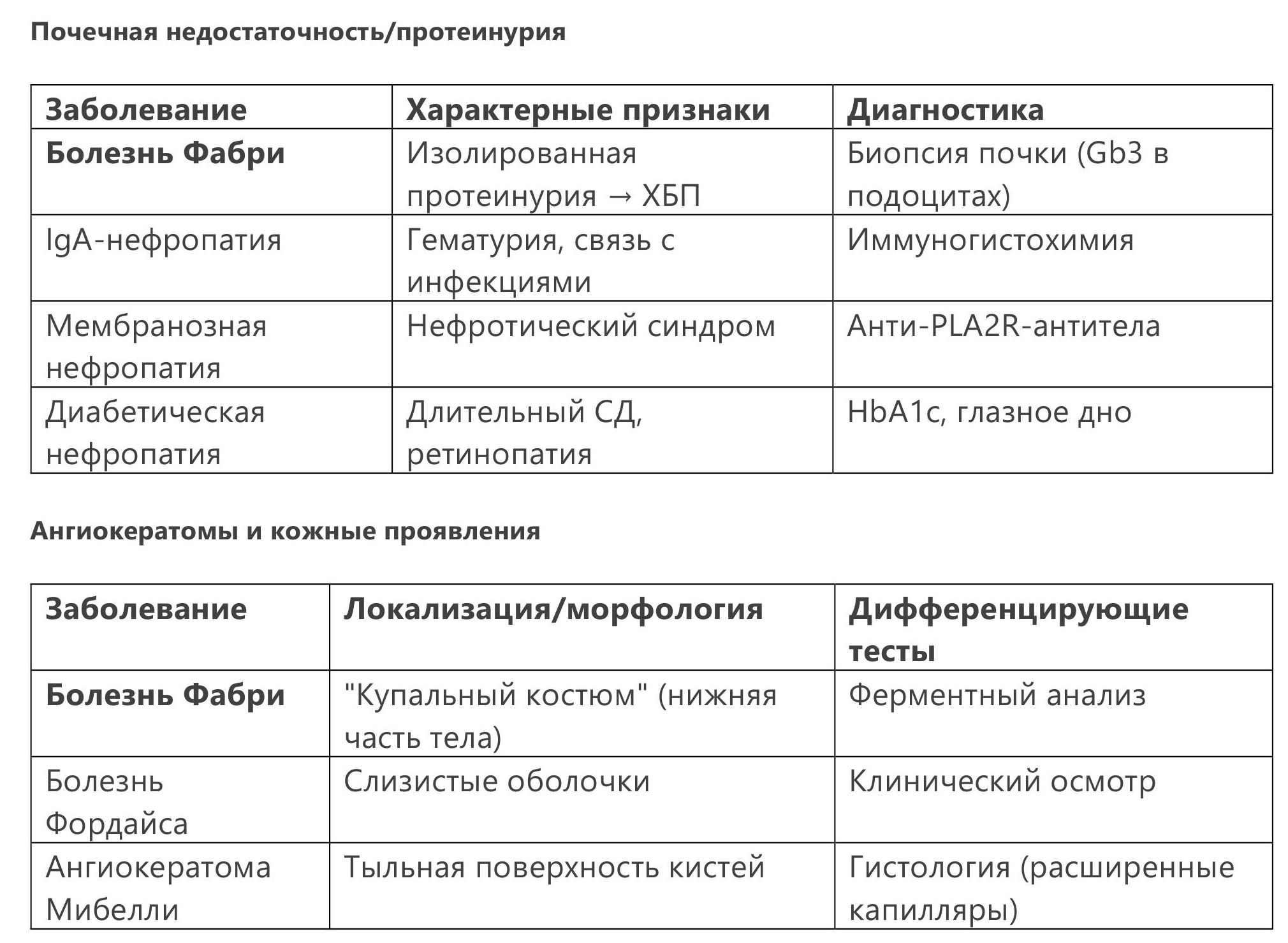

- Телеангиэктазии (60%)

Поздние осложнения (20-40 лет):

- Почечная недостаточность (протеинурия → ХБП)

- Кардиальные нарушения:

- Гипертрофия ЛЖ (60%)

- Аритмии (20%)

- Цереброваскулярные события (15%)

3.2 Атипичные варианты

"Кардиальный" вариант:

- Дебют после 40 лет

- Изолированная гипертрофическая кардиомиопатия

- Отсутствие классических симптомов

"Почечный" вариант:

- Протеинурия как первый признак

- Быстрое прогрессирование до ТПН

Гетерозиготные женщины:

- Широкий спектр проявлений (от бессимптомных до тяжелых)

- Корреляция с паттерном инактивации Х-хромосомы

4.1 Лабораторная диагностика болезни Фабри

Ферментный анализ:

- У мужчин: активность α-Gal A в лейкоцитах (<3 нмоль/ч/мг)

- У женщин: недостаточно информативен (требуется генетическое подтверждение)

Биомаркеры:

- Плазменный lyso-Gb3 (чувствительность 93%, специфичность 98%)

- Повышенный Gb3 в моче

- Соотношение Gb3/креатинин

4.2 Генетическое тестирование

- Секвенирование нового поколения (NGS)

- MLPA-анализ для выявления делеций

- Пренатальная диагностика (CVS/амниоцентез)

4.3 Инструментальные методы

Кардиологическое обследование:

- ЭхоКГ: концентрическая гипертрофия ЛЖ

- МРТ сердца: позднее гадолиниевое усиление

- Холтер-ЭКГ: желудочковые аритмии

Почечная оценка:

- СКФ (цистатин С)

- Протеинурия (суточная)

- Биопсия: "мальтийские кресты" при поляризационной микроскопии

Неврологическое обследование:

- МРТ головного мозга: поражение белого вещества

- Исследование нервной проводимости (сенсорная нейропатия)

- Количественное тестирование потоотделения

4.4 Дифференциальная диагностика

5.1 Фермент-заместительная терапия (ФЗТ)

Препараты:

1. Агалсидаза альфа (Replagal)

- Дозировка: 0,2 мг/кг каждые 2 недели

- Эффективность:

- Снижение lyso-Gb3 на 50%

- Стабилизация почечной функции

2. Агалсидаза бета (Fabrazyme)

- Дозировка: 1 мг/кг каждые 2 недели

- Особенности: более выраженный иммунный ответ

Проблемы ФЗТ:

- Формирование антител (40% пациентов)

- Ограниченное проникновение в некоторые ткани

- Высокая стоимость лечения

5.2 Фармакологические шапероны

Мигaластат (Galafold):

- Показан только для миссенс-мутаций (≈50% случаев)

- Механизм: стабилизация нативного фермента

- Дозировка: 123 мг через день

- Преимущества:

- Пероральный прием

- Лучшее проникновение в ЦНС

5.3 Перспективные методы

Генная терапия:

- AAV-векторы (исследования STARLIGHT)

- CRISPR-коррекция in vivo

Субстрат-редуцирующая терапия:

- Ингибиторы гликосфинголипидного синтеза

- Люциерастат (пероральный ингибитор)

6.1 Симптоматическое лечение

Нейропатическая боль:

- Прегабалин (75-300 мг/сут)

- Карбамазепин (200-400 мг/сут)

- Инфузии натрия тиосульфата

Кардиальная защита:

- Бета-блокаторы (метопролол, бисопролол)

- Ингибиторы АПФ (лизиноприл, периндоприл)

- Имплантируемые дефибрилляторы (при высоком риске)

Почечная заместительная терапия:

- Ранний гемодиализ

- Трансплантация почки (лучшие результаты с ФЗТ)

6.2 Мониторинг эффективности

- Ежеквартальное определение lyso-Gb3

- Годовое комплексное обследование:

- МРТ сердца

- Нейропсихологическое тестирование

- Оценка качества жизни (SF-36)

Несмотря на значительный прогресс в лечении болезни Фабри, остаются нерешенные проблемы:

- Преодоление гематоэнцефалического барьера

- Индивидуализация терапии на основе мутаций

- Оптимизация мониторинга отдаленных результатов

Перспективные направления включают:

- Развитие комбинированных подходов (ФЗТ + шапероны)

- Создание регенеративных технологий

- Улучшение скрининговых программ

13.04.2025 | 21:56:08